2. Élise Müller

Catherine Élise Müller devint à quinze ans vendeuse dans un magasin de soieries à Genève. Elle travaillait onze heures par jour, forcée de se tenir continument debout et de sourire aux clients. Elle était restée célibataire. En 1892, à l’âge de trente et un ans, encouragée par sa mère qui avait connu quarante ans auparavant la grande épidémie des tables tournantes venue d’Amérique, Élise Müller se découvrit des dons de médiumnité. Ses amies spirites reconnurent rapidement ses talents exceptionnels : après quelques essais d’écriture automatique et de typtologie, elle se fit véhicule de la parole des morts, tâche pour laquelle elle excella. Les séances se multiplièrent : chaque fin de semaine Élise Müller, dans la semi-obscurité d’un salon genevois, tombait en léthargie et l’esprit qui la possédait choisissait parmi l’assistance un interlocuteur auquel il s’adressait de manière à peu près exclusive. Les sessions étaient épuisantes et ne duraient guère plus d’une heure.

Le premier « esprit guide » d’Élise Müller fut Victor Hugo, mais il fut peu à peu remplacé par un certain Leopold dont on découvrit qu’il était Joseph Balsamo, le sulfureux comte de Cagliostro – du moins tel qu’il apparaît dans les Mémoires d’un médecin d’Alexandre Dumas, roman très populaire dans le milieu spirite de l’époque. Les communications surnaturelles avec Leopold permirent à Élise Müller, modeste employée de commerce, de comprendre qu’elle était la réincarnation de Marie-Antoinette, reine de France. Durant les séances elle contrefaisait ce qu’elle imaginait être la langue de cour du XVIIIe siècle et elle produisait des textes à la calligraphie distincte de la sienne, une écriture plus appliquée, aux lettres séparées les unes des autres – une écriture manuscrite qui passait à ses yeux pour celle d’un courtisan du siècle précédent.

Le succès d’Élise Müller fut tel qu’à partir de 1894 elle attira à ses séances des savants, d’abord un professeur du collège de Genève, Auguste Lemaître, puis un psychologue de l’université, Théodore Flournoy. Ce dernier rencontra la médium alors qu’elle venait de se découvrir une nouvelle « antériorité » : au XIVe siècle elle avait été Simandini, une riche princesse hindoue, et elle s’était jetée vivante sur le bûcher de son mari. Fille d’un cheik arabe, elle avait été la onzième épouse du prince Sivrouka Nayaca, dont on s’aperçut au fil des séances que Théodore Flournoy était la réincarnation. Lorsqu’elle recevait des communications de l’Inde ancienne, Élise Müller parlait en « sanscrit » et cette xenoglossie retint tout particulièrement l’attention des deux savants. Le sanscrit de la médium n’était qu’une suite de syllabes arbitraires évoquant des sonorités orientales. Cependant les deux savants se rendirent bientôt compte que dans cet océan glossolalique surnageaient quelques termes sanscrits authentiques (ils avaient invité Ferdinand de Saussure à une séance pour qu’il puisse formuler un jugement). Perplexes ils ne découvrirent jamais les sources du savoir d’Élise Müller, ce qui piqua leur curiosité et les poussa à interroger la médium encore et encore, à revenir chaque semaine assister aux séances. Élise Müller ne fut jamais capable de traduire sa xenoglossie ni même de l’écrire. Elle avait toutefois perçu l’intérêt singulier des savants pour les aspects linguistiques de ses dons.

Peu avant l’arrivée de Théodore Flournoy, Élise Müller avait reçu une série de communications provenant de la planète Mars. Il semble que c’est le professeur Lemaître qui joua le rôle de déclencheur de ces nouvelles visions : il avait un jour évoqué devant la médium ses espoirs d’en savoir plus sur une planète qui faisait alors l’objet de toutes les attentions. Le récent ouvrage de Camille Flammarion, La Planète Mars et ses conditions d’habitabilité (1892), connaissait un succès exceptionnel : il y était question, entre autres choses, des observations de l’astronome Giovanni Schiaparelli qui, lors d’une opposition périhélique de la planète, avait cru voir à la surface des « canaux » artificiels. Ces lignes droites, souvent dédoublées, suggéraient inévitablement l’existence d’une civilisation martienne. C’était là une vieille idée de Flammarion dont le premier livre, paru en 1862, s’intitulait La Pluralité des mondes habités. L’auteur avait de plus une excellente réputation dans le milieu spirite : il avait non seulement été un ami proche d’Alan Kardec mais il avait aussi très tôt publié un ouvrage rassemblant des communications spirites, Les Habitants de l’autre monde. C’est toutefois le livre exclusivement consacré à la planète Mars qui connut le plus grand retentissement, alimentant les conservations des apprentis astronomes et des spirites de l’Europe entière – et même, on le verra, d’Amérique.

Élise Müller et Théodore Flournoy

Les premières communications martiennes d’Élise Müller prirent l’allure de longs monologues durant lesquels elle décrivait ses visions :

Des voitures sans chevaux ni roues, glissant en produisant des étincelles ; des maisons à jets d’eau sur le toit ; un berceau ayant en guise de rideaux un ange en fer aux ailes étendues, etc., etc. Ce qu’il y a de moins étrange, ce sont encore les gens, qui sont tout à fait comme chez nous, sauf que les deux sexes portent le même costume formé d’un pantalon très ample, et d’une longue blouse serrée à la taille et chamarrée de dessins.

Plus tard elle produirait aussi de nombreux dessins, des paysages de la planète Mars, des portraits de ses habitants, des représentations de leurs plantes, de leurs machines, de leurs maisons et de leurs villes. Fin 1894 la participation de Théodore Flournoy aux séances mit toutefois fin à ces premières communications martiennes, Élise Müller se concentrant un temps sur le prince et la princesse hindous.

Paysage martien

Ce n’est qu’en 1896 que reprirent les communications avec Astané, un grand savant martien. Mais cette fois la médium ne se contenta pas de décrire la vie quotidienne sur Mars. Elle se mit à parler martien. La langue martienne d’Élise Müller avait toutes les caractéristiques phonologiques d’une glossolalie : disparition des voyelles nasales, des voyelles secondaires et de certaines consonnes, raréfaction des groupes consonantiques, multiplication des syllabes ouvertes et des occlusives, répétition des syllabes, exagération des allitérations et des consonances. Cependant le martien différait radicalement d’une glossolalie standard car il pouvait être traduit en français : il n’était donc pas dénué de sémantique.

À vrai dire Élise Müller avait inventé ce que l’on appelle une langue secondaire. Le martien était un simple décalque du français : la phonologie, le découpage lexical, la grammaire et la syntaxe étaient tous les mêmes. Seule différait la surface sonore qui venait recoder chaque mot français. En voici un exemple issu de la séance du 20 septembre 1896 :

Modé né ci handan té mess métiche Astané ké dé mé véche

Ceci est la maison du grand homme Astané que tu as vu

Plus encore qu’une langue, Élise Müller avait inventé un procédé d’opacification de la langue : chaque mot français était remplacé par une suite de sons arbitraire qu’elle devait ensuite mémoriser et utiliser de manière systématique.

Le martien d’Élise Müller m’évoqua d’emblée une langue que j’avais étudiée chez les Sharanahua d’Amazonie péruvienne. Les chamanes sharanahua traitent les maladies à l’aide de chants rituels compliqués qui leur ont été enseignés par une entité surnaturelle, le Maître des Anacondas. Ce sont les Anacondas qui ont composé ces chants et c’est pourquoi leur langage diffère de la langue ordinaire des Sharanahua. Certes la phonologie, le découpage lexical, la grammaire et la syntaxe restent à peu près les mêmes. Mais le vocabulaire des chants rituels est quant à lui issu d’un procédé de substitution d’un mot de la langue par un autre. On obtient des vers de la forme suivante :

Rono ahua uhuafo / a rono shaquini / arasi badia

Les grands tapirs du serpent / dans le ventre du serpent / se sont rassemblés

qu’il faut comprendre ainsi :

Les grands dauphins du fleuve / dans le fleuve / se sont rassemblés

Le rapport entre un terme (dauphin, fleuve) et son substitut (tapir, serpent) est parfois simple, parfois complexe ; le plus souvent il repose sur une analogie visuelle – les tapirs sont du même gabarit que les dauphins, leur museau ressemble à un rostre ; les sinuosités d’un fleuve évoquent celles d’un serpent. Le procédé est efficace : si tous les Sharanahua reconnaissent qu’il s’agit bien d’une langue, ils demeurent incapables d’en comprendre les paroles tant qu’ils n’ont pas été initiés. Les chamanes sont donc assez crédibles lorsqu’ils affirment que ce ne sont pas eux qui chantent mais bien une entité surnaturelle.

Le martien d’Élise Müller fait aussi penser à la langue employée dans le cadre du Kubandwa, un culte du Rwanda. Pendant les cérémonies, organisées pour traiter une maladie, pour consacrer une promesse ou pour initier un novice, les officiants étaient possédés par l’une des quarante divinités du panthéon. Selon le linguiste Simon Bizimana :

Ils incarnent ces divinités et croient en être possédés. Ils affirment qu’ils ne sont plus des hommes, mais des esprits. Ce culte est secret. Les adeptes cachent aux profanes leurs actes et leurs paroles, en recourant à deux procédés sûrs : éloigner tout profane du lieu des cérémonies, employer un jargon spécial, inaccessible à des non-initiés.

Ce « jargon » était issu d’un procédé de relexicalisation semblable à ceux d’Élise Müller et des chamanes sharanahua. En plus de quelques jeux phonologiques peu systématiques où l’on substituait un son à un autre, la plupart des mots du lexique ordinaire étaient remplacés soit par un autre mot de la langue, soit par un emprunt à un dialecte rwanda ou à une langue étrangère.

Si l’on fait abstraction des conditions d’énonciation de ces langues qui toutes sont, à la manière des glossolalies, une manière de donner à entendre aux profanes que le discours prononcé provient d’une entité surnaturelle, on se rend compte qu’elles font partie de ce que les linguistes appellent des langues secondaires, des langues spéciales, des anti-langues ou des pseudo-langues (la terminologie, on le voit, est encore fluctuante). Toutes ces langues « secrètes », ou du moins propres à un sous-groupe, sont engendrées par des procédés de relexicalisation de natures diverses. Ainsi la langue des initiés warlpiri d’Australie résulte de la substitution de chacun des termes ordinaires par son antonyme ; la langue des initiés gbaya de Centrafrique emprunte son fonds lexical de base à une langue étrangère ; quant aux parlers argotiques comme le louchébem, le verlan ou le javanais, ils sont respectivement construits au moyen d’inversions de phonèmes, d’inversions de syllabes ou d’ajouts de phonèmes et de syllabes. Toutes ces langues ou plutôt tous ces procédés d’opacification, de cryptage, de déguisement ou de travestissement d’une langue possèdent quelques caractéristiques communes : leur lexique, particulièrement instable, se renouvelle très rapidement ; il est également très restreint, ne comportant qu’un stock assez limité de termes de base auquel s’additionnent généralement de nombreux termes composés. Leur relative pauvreté lexicale rend ces langues assez faciles à mémoriser – la langue secrète des Warlpiri s’apprend en trois semaines, celle des Gbaya en trois mois. Le lexique du martien d’Élise Müller était certes lui aussi très restreint mais dans la mesure où il n’avait pas vocation à être propagé, il demeura stable durant les quelques années où il fut utilisé.

Très tôt les savants qui assistaient aux séances martiennes d’Élise Müller voulurent lui faire écrire les mots en langue martienne qui lui parvenaient. Elle résista. Voici le compte rendu qu’Auguste Lemaître fit de la séance du 16 février 1896.

8h59. « Oh ! Quelle chaleur ! », s’écrie-t-elle. « Cela va-t-il mieux ? », lui demandons-nous. Elle répond : « Qui avait mal ? » Elle semble revenue à elle. Mais se dirigeant vers M. Roch, elle s’agenouille devant la table où il écrit et lui dit en riant : « Qu’est-ce que ce bâton [il s’agit d’un crayon] ? On n’écrit pas comme ça ! J’approche d’elle une table pour la prier de nous montrer comment il faut écrire, et rapidement elle s’écrie : « Je ne veux pas cette méche ! ». Toujours en riant elle appelle M. Flournoy et lui dit : « Venez voir comme il écrit ! ». Et apercevant sa bague qu’elle avait déposée au commencement de la séance, elle dit : « À moi chinit ! ». Son étonnement devant le crayon continue. Nous essayons de lui en remettre un long, un petit, mais elle les retourne dans ses mains et les jette. Je lui présente une plume trempée dans l’encre. Elle enlève cette encre avec le bout de l’index qu’elle promène sur le papier en faisant des taches. Nous insistons pour qu’elle écrive, mais elle répond : « Je ne peux pas, on m’a tout ôté ! ». Elle froisse le papier entre ses doigts, et découpe avec l’ongle dans la feuille rectangulaire un petit carré très régulier. À un moment où nous lui avons caché le papier qu’elle tenait, elle dit : « Mon papier ce n’est pas celui-ci, c’est un autre petit chéque ! ».

Théodore Flournoy retint de cette séance trois nouveaux mot martiens (méché, chinit et chéque) et l’idée, qu’il attribua à Élise Müller, « d’un mode d’écriture particulier à la planète Mars ». Mireille Cifali, qui a étudié de près les comptes rendus originaux des séances, a souligné le phénomène de coproduction qui unit pendant un temps la médium aux savants. Dans le cas précis de l’écriture martienne, le processus apparaît très clairement : les savants l’ont réclamée et ils l’ont obtenue, un an et demi plus tard, en août 1897. En voici un échantillon produit lors d’une vision, le 24 mars 1899 :

Astané bounié zé buzi ti di triné nâmi ni ti di umêzé séïmiré bi tarvini

Astané cherche le moyen de te parler beaucoup et de te faire comprendre son langage

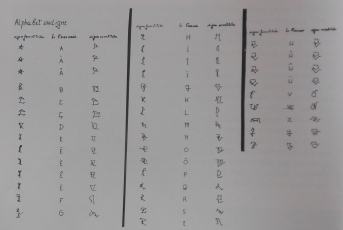

L’écriture martienne d’Élise Müller n’était pas passionnante. C’était ce qu’on appelle une écriture secondaire : chacun de ses caractères correspondait à une lettre de l’alphabet français. L’écriture martienne n’était donc qu’un simple recodage de l’alphabet latin. Elle faisait penser aux nombreux alphabets secondaires inventés par des mystiques inspirés (les litterae ignotae de Hildegard de Bingen, l’alphabet énochien de John Dee, le fermotitude et l’ouvertitude de Francis Palanc), des auteurs de fiction (l’alphabet de Nug-Soth de H.P. Lovecraft, les différents alphabets de la Terre du Milieu créés par J.R.R. Tolkien, ceux du klingon de Star Trek) ou même des imposteurs comme George Psalmanazar qui écrivit en 1704 une description très populaire de l’île Formose dont il prétendait être originaire, description qui comprenait un sympathique exemple d’alphabet secondaire.

Fin 1898 Théodore Flournoy expliqua à Leopold puis à Élise Müller elle-même qu’il pensait que la langue martienne était un simple travestissement du français. Il argumenta, donna des exemples mais se heurta à une fin de non recevoir. Quelques semaines après cette discussion, Élise Müller reçut cependant une communication provenant d’une planète inconnue ; ses habitants parlaient une langue distincte du martien. Cette communication « ultramartienne » lui fut traduite en martien, puis en français :

Bak sanak top anok sik étip vane sanim batam issem tanak vanem sébim mazak tatak sakam

Sirima nêbé viniâ-ti-mis-métiche ivré toué viniâ-ti-misé-bigâ azâni maprinié imizi kramâ ziné viniâ-ti-mis-zaki datrinié tuzé vâmé gâmié

Rameau vert nom-de-un-homme sacré dans nom-de-une-enfant mal entré sous panier bleu nom-de-un-animal caché malade triste pleure

Élise Müller souhaitait avec cette nouvelle langue accroître la contre-intuitivité de la phonologie, ce qu’elle fit comme tous les glossolales du monde en multipliant les occlusives sourdes qui fermaient maintenant tous les mots. Elle fit aussi un pas timide vers une non-correspondance lexicale (certains termes ultramartiens étaient traduits par des périphrases à quatre lexèmes, martiens ou français) et surtout elle déstructura assez radicalement la syntaxe – à un point tel que l’énoncé devint incompréhensible.

La médium en resta à cet essai jusqu’à sa découverte du livre que Théodore Flournoy lui consacra (livre dans lequel il lui avait donné le pseudonyme « Hélène Smith »). L’ouvrage parut en décembre 1899 et les chapitres concernant la langue et l’écriture martiennes durent affecter la médium puisqu’elle n’employa plus ni la langue ni l’écriture devant le savant. Les communications en ultramartien, qui s’étaient interrompues une année durant, reprirent lentement, deux nouveaux textes furent produits, tout aussi incompréhensibles que les premiers.

À partir de mai 1900 Élise Müller eut la révélation d’une écriture ultramartienne, très différente de l’alphabet secondaire martien. Cependant, de même que la langue ultramartienne ne parvint jamais à construire un texte sémantiquement cohérent (à simplement communiquer quelque chose), l’écriture ultramartienne ne permit jamais de rédiger un texte : elle ne nous est parvenue que sous la forme d’une simple liste de quarante-huit caractères accompagnés d’une translittération alphabétique et d’une traduction en martien et en français. En voici les douze premiers :

Ultramartien / martien / français

1. Varap / atimi / bonheur

2. Rodac / nura / danger

3. Menem / obri / maladie

4. Epem / ôtina / départ

5. Kotom / péliché / chagrin

6. Gatoc / vanuti / naissance

7. Ozac / vinâ / retour

8. Micac / primi / revoir

9. Vicok / chabini / désespoir

10. Taroc / patini / repentir

11. Pizem / varani / haine

12. Fidak / oranâ / mort

Comme pour la langue, Élise Müller avait fait un pas dans le sens d’une plus grande contre-intuitivité de son écriture qui s’éloignait désormais totalement de l’alphabet pour prendre la forme, selon les termes de Théodore Flournoy, de « hiéroglyphes » ou « d’idéogrammes ». Chaque signe logographique correspondait à un mot ultramartien. Les caractères n’étaient pas figuratifs, ils étaient arbitraires et tous possédaient un air de famille, apparaissant similaires de structure et d’aspect. Malgré l’inventivité de la médium et l’indéniable élégance de sa nouvelle écriture, on ne peut s’empêcher de ressentir une impression d’échec devant les essais de langue et d’écriture ultramartiennes. Certes Élise Müller avait atteint un degré de contre-inuitivité intéressant, répondant ainsi indirectement aux critiques de Théodore Flournoy. Mais le prix à payer était élevé : elle devint incapable de composer des énoncés compréhensibles (ce qui est dommageable pour un médium) ou de rédiger des textes.

On comprend ainsi pourquoi la relation spirituelle unissant Élise Müller et Théodore Flournoy prit fin durant ces premiers mois de l’an 1900. La médium ne pouvait pas vraiment aller plus loin dans ses explorations linguistiques et sémiotiques et le savant avait publié son ouvrage – ouvrage qui rendit célèbre son auteur mais aussi la médium qui reçut dès lors la visite « d’un flot de spirites anglo-américains » (ils se contentaient, eux, de l’écouter parler en martien). Quelques mois plus tard une riche américaine, Mrs Jackson, affleura de ce flot et offrit à Élise Müller une rente à vie. La Suissesse célibataire put ainsi démissionner de son emploi et jouir d’une liberté conquise en inventant des langues et des écritures.

Références

Auguste Lemaître, « Contribution à l’étude des phénomènes psychiques » (1897), Annales des sciences psychiques 7-2. (Première description des activités spirites d’Élise Müller avec une brève mention du « langage extra-terrestre », p. 87-88).

Auguste Lemaître, « Réponse de M. Aug. Lemaître » (1897), Annales des sciences psychiques 7-3. (Dans cette réponse aux critiques de Lefébure, Lemaître revient sur le « langage extra-terrestre », en fournit un premier lexique, p. 182-185, et un premier texte, p. 187-188).

Théodore Flournoy, Des Indes à la planète Mars (1899/1983), Éditions du Seuil, p. 102 (Échantillons d’écriture de Leopold et d’Élise Müller), p. 138 (Description de la planète Mars), p. 148 (Machine à voler), p. 153 (Paysage martien), p. 188 (Première citation en martien), p. 202-203 (Texte en alphabet martien).

Théodore Flournoy, « Nouvelles observations sur un cas de somnambulisme avec glossolalie » (1901), Archives de psychologie de la Suisse Romande 1-2, p. 152 (Texte ultramartien traduit en martien et en français), p. 153-154 et 164 (Liste de caractères ultramartiens).

Olivier Flournoy, Théodore et Léopold. De Théodore Flournoy à la psychanalyse (1986), La Baconnière. (Extraits de la correspondance de Théodore Flournoy avec Élise Müller, Auguste Lemaître, Ferdinand de Saussure, Auguste Barth et Charles Michel ; la photographie d’Élise Müller et de Théodore Flournoy ainsi que le paysage martien proviennent de cet ouvrage).

Tzvetan Todorov, Théories du symbole (1977), Seuil, p. 323-332. (Sur Élise Müller, Théodore Flournoy, Ferdinand de Saussure et Victor Henry).

Mireille Cifali, « Un glossolale et ses savants : Élise Muller et Hélène Smith » (1985), La linguistique fantastique (eds) Sylvain Auroux, Jean-Claude Chevalier, Nicole Jacques-Chaquin & Christiane Marchello-Nizia, Joseph Clims éditeur & Denoël.

Camille Flammarion

Camille Flammarion, La Planète Mars et ses conditions d’habitabilité (1892), Gauthier-Villars.

Camille Flammarion, La Pluralité des mondes habités (1862/1872), Librairie académique Didier.

Camille Flammarion, Les Habitants de l’autre monde. Études d’outre-tombe (1863), Ledoyen.

Bernadette Bensaude-Vincent, « Camille Flammarion : prestige de la science populaire » (1989), Romantisme 65.

Michael J. Crowe, The Extraterrestrial Life Debate, 1750-1900 (1988), Cambridge University Press.

Marina Yaguello, Les langues imaginaires. Mythes, utopies, fantasmes, chimères et fictions linguistiques (1984/2006), Seuil, p. 192-205. (Étude de la surface sonore glossolalique du martien et de l’ultramartien).

Victor Henry, Le langage martien (1901), Maisonneuve. (Étude fantaisiste de l’étymologie du martien d’Élise Müller).

Langues secondaires

Pierre Déléage, Le chant de l’anaconda (2009), Société d’ethnologie, p. 346. (Sur la langue secondaire des chamanes sharanahua).

Simon Bizimana, « Le langage des imǎndwa au Rwanda » (1974), Cahiers d’Études Africaines 14-53. (Sur la langue secondaire des officiants du Kubandwa).

Kenneth Hale, « A note on a Walbiri tradition of antonymy » (1971), Semantics (eds) Danny Steinberg & Leon Jakobovits, Cambridge University Press. (Sur la langue secondaire des initiés warlpiri).

Yves Moñino, « Conceptions du monde et langue d’initiation labi des Gbaya-Kara » (1977), Langage et cultures africaines (ed) Geneviève Calame-Griaule, Maspéro.

Yves Moñino, « Les langues spéciales sont-elles des langues ? La notion de pseudo-langue à travers l’exemple d’une langue d’initiation d’Afrique Centrale » (1991), Langage et société 56. (Étude synthétique sur les langues secondaires).

Mireille Cifali, « La fabrication du martien : genèse d’une langue imaginaire » (1988), Langages 91, p. 44 (Pour le verbatim du compte rendu de séance d’Auguste Lemaître).

Alphabets secondaires

Jean Dubuffet, « Palanc l’écrituriste » (1964), Publication de la Compagnie de l’art brut 1. (Sur les alphabets secondaires de Francis Palanc).

Pierre Versins, L’Encyclopédie de l’utopie, de la science-fiction et des voyages extraordinaires (1972), L’Âge d’homme, p. 35. (Sur l’alphabet secondaire inventé par George Psalmanazar).

Rodney Needham, « Psalmanaazaar, Confidence-man » (1985), Exemplars, University of California Press. (Merci à Diego Villar pour cette référence).

Paolo Albani & Berlinghiero Buonarroti, Dictionnaire des langues imaginaires (2010/1994), Les Belles Lettres. (Entres autres choses, nombreux alphabets secondaires et pseudographies passim).

On trouvera de-ci de-là sur internet de nombreuses données sur les autres alphabets secondaires évoqués.

Auguste Lemaître, « Un nouveau cycle somnambulique de Mlle Smith. Ses peintures religieuses » (1907), Archives de psychologie 7. (Œuvres d’Élise Müller postérieures à ses inventions d’écriture).

Henri Cuendet, Judas. Tableau d’Hélène Smith, peinture inspirée (1914), Atar. (Brochure publiée sous pseudonyme par Élise Müller à propos d’une de ses peintures, largement reprise dans le livre suivant).

Waldemar Deonna, De la planète Mars en Terre Sainte. Art et subconscient. Un médium peintre : Hélène Smith (1932), E. de Boccard. (Ouvrage synthétique sur les peintures d’Élise Müller).

Texte en alphabet secondaire de Francis Palanc (collection Bruno Decharme)

(Complété le 21 juillet 2015)